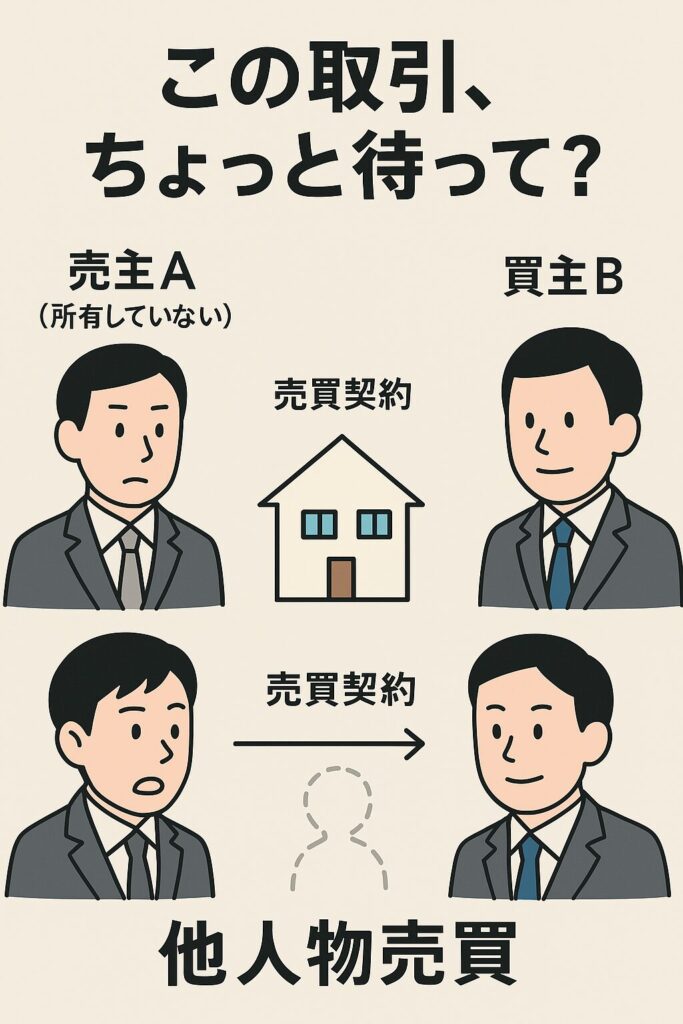

不動産業界で広がる「他人物売買」という危うい常識

近年、不動産業界の現場において、「他人物売買」という言葉がしれっと飛び交うようになってきました。

売主がその時点で所有していない不動産を売却する。

言葉にすると違和感を覚える方も多いかもしれません。

しかし、現実の不動産取引の一部では、この行為が半ば常識のように行われつつあります。

先日も、「ボクの知り合いの不動産業者さん、新築マンションを次々と購入し、完成と同時に転売していますよ」というような話も聞きました。

そして、その動きに強い危機感を覚えるのです。

目次

一体、誰の物を売っているのか?

「新築マンションを完成と同時に転売している」という話、実は業界内では珍しいことではありません。

特に、購入の意思表示さえできれば、早期に物件を“押さえられる”ような仕組みを使って、あたかも自分が所有しているかのように売買活動を始める業者もいます。

ですが、冷静に考えてみると、これは「まだ自分のものではない物件を、他人に売っている」ことになります。

つまり、所有していない不動産を売るという、「他人物売買」が当たり前のように行われているのです。

本来ならば、所有権を持っていない者が物件を売ることは、非常に慎重に扱われるべき問題です。

にもかかわらず、「いつもやってることだから」「どうせあとで名義は変わるから」といった“慣れ”が蔓延し、不動産業界ではこのグレーな手法がまかり通ってしまっている現状があります。

他人物売買とは何か?

まず、「他人物売買」とは何かを明確にしましょう。

他人物売買とは、契約時点で売主が所有していない他人の物(=他人物)を売る契約を意味します。

これは法律上、民法の世界では原則として有効とされています。

つまり、売主が「将来的に手に入れる予定の物件」や「現在はまだ他人の名義になっている物件」を売却しても、それ自体で契約が無効になるわけではありません。

例えば、ある土地を地主から買い取る契約をしている最中の業者が、その土地の転売契約を先に結ぶといったケース。

あるいは、オーナーチェンジ物件としてまだ正式な所有権移転が済んでいないにも関わらず、仲介業者が買主を募り、すでに売買を進めているような場面です。

三為(第三者のための契約)と呼ばれているやり方は、この業界の人ならほとんど知っている言葉ではありますが、それとはまた別の形が今進行しているのです。

なぜ「他人物売買」が増えているのか?

このような取引が増えている背景には、いくつかの要因が絡み合っています。

取引のスピード感を求める現場

市場の動きが早くなり、「良い物件は即決」という意識が広がっています。

情報が出回るとすぐに引き合いがかかるため、業者は「まだ正式に所有していないが、すでに押さえているから売れる」と判断し、販売活動を先行させてしまうのです。

これは買い側のニーズから発生しているものではありますが、今起こっているのは売り側のニーズも関係しているのです。

不動産デベロッパーさんも、数年前に比べて原価がかなり大きくなってきています。

価格高騰で日本人ユーザーだけでは捌ききれないのではないか?

こんな不安を抱えているケースも少なくありません。

そんな時、例えば不動産業者さんが転売目的とはいえ、数部屋まとめ買いしたい、こんな話がきたらどうでしょう?

売ってしまおうとなりますよね。

売り側にとっては、ディスカウントしてでも売りたいタイミングもあるので、この流れは止まることがありません。

転売・差益ビジネスの活性化

不動産を安く仕入れ、高く売る。

いわゆる「転売(リセール)ビジネス」が活発化しています。

特に法人が主導する不動産M&Aや一棟売りマンション、商業施設の取引では、物件を一時的に保有することなく差益だけを得るスキームも見受けられます。

都心のタワーマンションなどは、人気のある物件なら完成と同時にいきなり売却物件が数多く登場しますし、そこにニーズがある限りこのニーズは止まらないのです。

情報の非対称性と専門性の壁

買主が不動産取引の構造や背景を理解しにくいことも、他人物売買が横行する要因の一つです。

取引の詳細を業者がすべてコントロールし、説明責任が不十分なまま契約が進んでしまうことがあるのです。

だって本来の売主ではないのですからね。

不動産会社は一般のお客様より、早く情報を入手します。

また、先行販売分譲分だけでなく、未発売住戸の情報も入手できることもあるでしょう。

それらの住戸を斡旋できるような話で誘導し、差益を取ることも可能になっているのです。

他人物売買の「落とし穴」

一見、スピーディかつ効率的に見えるこの仕組みですが、実は多くのリスクを内包しています。

特に危惧されるのは、以下のような事態です。

● 所有権が移らないまま契約が進むリスク

売主が最終的に目的物を取得できなければ、買主にその権利が移ることはありません。

すると、買主は支払った手付金や契約金を回収できず、損害賠償を請求することになります。

しかし、契約が曖昧だったり、売主の資力が乏しかったりすると、回収できずに泣き寝入りするケースも考えられます。

● 不正や詐欺行為との親和性

この構造は、「地面師」のような不正行為とも非常に親和性が高いものです。

所有者を偽装し、売却契約を結び、代金を持ち逃げするような詐欺事件は、まさに「他人物売買」が表面化する前提によって成立してしまうのです。

だって、その段階では所有権があるかどうかの判断は売買契約書くらいしか存在しておらず、公的機関が証明してくれているものではないからです。

● 宅建業法との整合性

宅建業法では、宅地建物取引業者が自ら売主となる際、原則としてその物件の所有権を持っている必要があります。

例外として、確実に取得する契約を結んでいる場合などは認められるものの、それでも契約時には「所有権を持っていない事実」を明確に説明する義務があります。

これが十分に行われていない場合、行政処分や契約解除のリスクにもつながりかねません。

ただ、行政処分や契約解除が行われても、預け入れたお金が戻ってくるとは限られていないのですよね。。

本来の不動産取引の在り方とは

不動産は高額かつ、生活や事業の基盤となる重要な資産です。

そこに関わる取引において、売主が「本当にその物件を売る権利を持っているか」は、最も根本的かつ重要なポイントのはずです。

にもかかわらず、「どうせ後で所有権移るから」「実質的にはうちが仕切ってるから」という言い訳のもと、所有の有無を軽視する風潮が広がっているように感じます。

これは決して健全な業界の在り方とは言えません。

取引のスピードや利益ばかりが優先されるのではなく、取引の透明性、正当性、そして何より買主・顧客の利益が守られるような姿勢こそ、不動産業界が取り戻すべき本来の在り方ではないでしょうか。

「他人物売買」が浸透しつつある今だからこそ、私たち不動産業従事者はその意味と影響を真剣に考えるべきだと感じています。

目の前の取引を効率よく進めるだけでなく、「その契約は誰にとっても正しいのか?」という視点を常に持ち続けたい。

小さな不誠実が業界全体の信頼を揺るがす前に、今こそ一人ひとりが襟を正すべきタイミングなのではないでしょうか。

RE/MAXのテーマは「不動産の世界から不をなくそう」です

まさに、今の私たちにしかできないやり方で業界に一石を投じることができればな。そういう想いで私たちは活動しています。

ぜひ、不動産購入、ご売却の依頼はRE/MAX L-Styleに!