その老後、本当に安心ですか?──90歳まで生きるあなたへ贈る“4つの備え”

私たちは今、かつてない“長寿社会”の真っ只中にいます。

人生100年時代と言われて久しい中で、

老後を「終わりの準備」ではなく、

「新しい人生のフェーズ」と捉える必要が出てきました。

60歳で定年を迎えても、その後に待っているのは

20年、30年という“第2の人生”。

だからこそ、

✔ どこに住み、

✔ 誰と関わり、

✔ どうお金を使い、

✔ どんな想いを遺すのか──

これらを早めに、自分の意志で考えることが、

“幸せな長寿”への第一歩だと、私たちは考えています。

目次

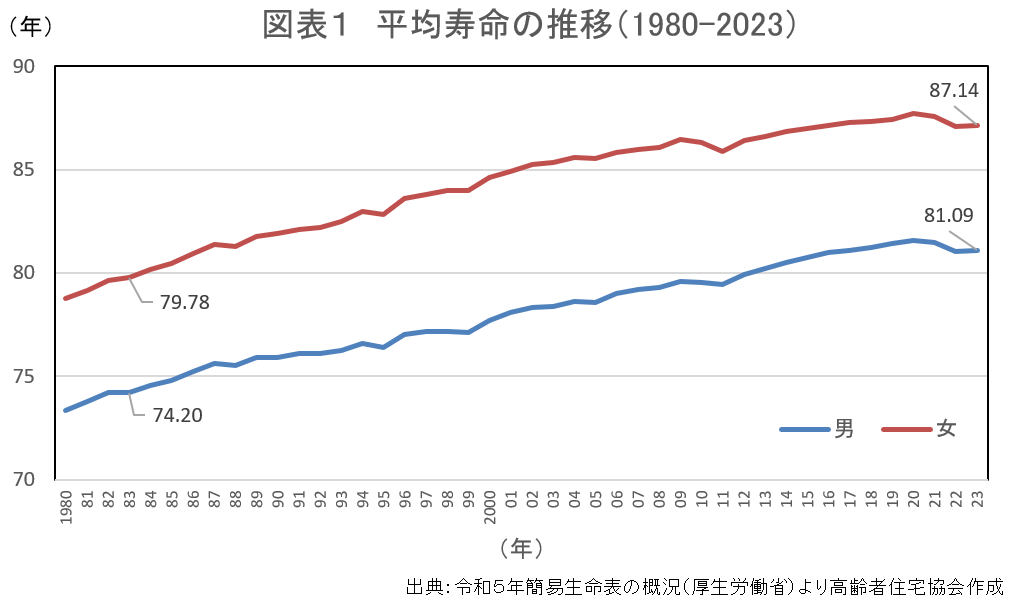

平均寿命の推移

2023年の男性の平均寿命は81.09年、女性の平均寿命は87.14年となり、前年と比較して男性0.04年、女性0.05年延びています。

また、平均寿命を40年前(1983年)と比較すると、男性6.89年、女性7.36年延びました。

この“余白”の6年〜7年をどう捉えるか。

単なるラッキーな延長戦と思うか、

準備不足のまま迎える“アンラッキーな余生”にしてしまうか。

これは、わたしたち一人ひとりにとってとても大切な問いです。

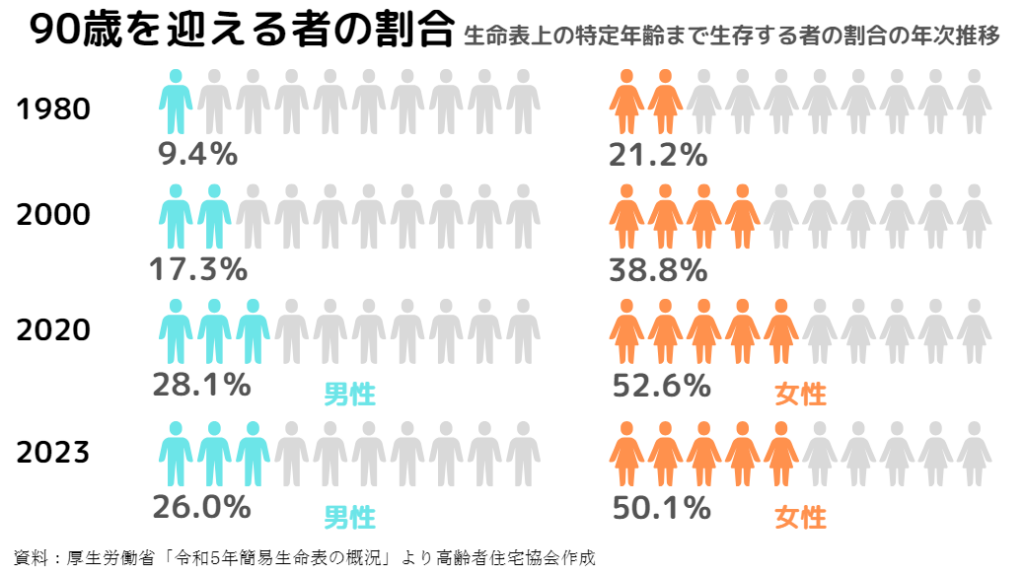

実際に、90歳まで生きる人は今や珍しくありません。

男性の4人に1人、女性の2人に1人が90歳を超えて生きる時代に突入しています。

90歳まで生存する人の割合は男性26.0%、女性50.1%

このデータを見て、まずどう感じたでしょうか?

今や、男性で4に1人、女性では2人に1人が90歳以上まで長生きするというデータがあります。

定年退職の年齢が60歳から65歳まで引き上げられましたが、この高齢化、長寿化が原因の一つになっているのかもしれません。

65歳で定年を迎えたあと、

90歳までの25年間を「年金だけ」で生きる時代は、すでに終わりを迎えつつあります。

物価は上昇し、

医療費や介護費の自己負担も年々増え、

親の介護と自分の老後が重なる“ダブルケア”も増えている現実。

この25年は、「悠々自適な老後」ではなく「人生の経営期」と言えるかもしれません。

💡 だからこそ「住まい・お金・関係性」の見直しが必要です

90歳を“特別な年齢”と見るのではなく、

「当たり前に来る未来」として捉えることが、今の時代の“終活”です。

- 今の住まいは、25年後まで安心して暮らせる設計になっていますか?

- 年金と資産、足りると思っていても、計画は具体的に立てていますか?

- もしひとりになったとき、誰がそばにいてくれますか?

これらの問いを、今から少しずつ解消していくこと。

それが「長生きしてよかった」と思える未来につながります。

📚 これから4回にわたってお届けする“終活アップデートシリーズ”

📍【第1章】住まい編|「その家に、あと25年住み続けられますか?」

- バリアフリー、メンテナンス費、立地、階段、孤独…

- 持ち家か賃貸か?二地域居住やリースバックという選択肢

- 住み替えで生まれる“ゆとり”と“安心”

90歳を迎えるまでの“最後の住まい”はどこになる?

リフォーム?住み替え?それとも…?

📍【第2章】お金編|「年金だけでは足りない?老後資金のリアル」

- 老後25年=“3,000万円問題”をどう乗り越えるか

- 不動産を資産としてどう活かす?

- 医療・介護・葬儀…“最後の支出”に備える方法

3,000万円問題は“誰かの話”ではありません。

25年間を安心して生き抜くために必要な資金戦略とは?

📍【第3章】人との関係編|「“もしも”のとき、誰に頼れますか?」

- 高齢単身・老老介護・8050問題…孤立リスクを防ぐ

- 家族会議・見守り・身元保証人という支援の仕組み

- 信頼できる“関係性”をどう築いておくか

家族・友人・ご近所…

孤独と向き合わないために、今つくる“つながりの仕組み”

📍【第4章】デジタル遺産編|「スマホの中の“あなたの人生”、残せますか?」

- 写真・動画・SNS・メール…消えてしまう思い出

- 暗号資産・ネット証券・IDとパスワードの行方

- エンディングノートではもう間に合わない時代に、必要な整理とは?

写真、動画、SNS、暗号資産──

デジタル時代における“思い出”と“資産”の正しい残し方とは?

✨ 次回予告

次回は【第1章|住まい編】

「その家に、あと25年住み続けられますか?」をお届けします!

✔ 老後の住まい選び

✔ 二地域居住やリースバックという選択肢

✔ “売らずに住む”を支える新しい仕組み

あなたと家族の「住まいの未来」を、一緒に考えていきましょう。