「相続」何から始めればいい?初心者でも迷わない最初の一歩【基本編】

目次

はじめに

「相続」と聞くと、どうしても「まだ先の話」「難しそう」と感じる人が多いかもしれません。

しかし、相続は突然訪れます。

そして、何も準備せずに直面すると、時間・手間・お金の負担が一気に押し寄せてきます。

今回は、相続が発生したときに最初に何をすべきかを、初心者にも分かりやすく解説していきます。

そもそも「相続」とは?

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産・権利・義務を、法律上定められた親族(相続人)が引き継ぐことを言います。

ここで重要なのは、「財産=プラスのもの」だけではない、ということです。

【引き継がれるもの】

- 現金・預貯金

- 不動産(土地・建物)

- 株式や有価証券

- 貴金属、車、骨董品など

【引き継がれる義務】

- 借金

- 連帯保証

- 税金の未払い

✔ ポイント

→ 相続は「いいもの」だけじゃない。借金も引き継ぐ可能性がある。

このため、相続発生後にすぐ対応する必要があるのです。

相続発生後、まずやるべきは「現状把握」

相続が発生したら、まずやるべきは、

「誰が相続人なのか」

「何を相続するのか」

を正確に把握することです。

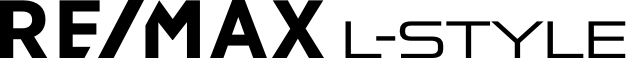

① 相続人を確定する

【主な相続人】

- 配偶者(常に相続人)

- 子ども(直系卑属)

- 父母(直系尊属)

- 兄弟姉妹

相続の順位(簡単版)

- 配偶者+子ども(いなければ2.3.へ)

- 配偶者+父母

- 配偶者+兄弟姉妹

✔ ポイント

→ 亡くなった方の戸籍謄本を出生から死亡まで取り寄せて、法定相続人を確定する。

※ 特に「認知された子」や「養子縁組」など、戸籍を見ないとわからないケースもあるので注意!

② 財産を把握する

プラスの財産

- 預金

- 不動産

- 株式

- 保険金(受取人が故人の場合)

- 車、貴金属など

マイナスの財産

- 住宅ローン

- 消費者金融の借金

- クレジットカード残高

- 税金の未納

✔ ポイント

→ 通帳・権利証・保険証券・借用書などを集め、漏れなくリスト化すること(財産目録の作成)。

「遺言書」の有無を確認する

遺言書がある場合とない場合では、相続の進め方が大きく変わります。

【遺言書がある場合】

- 原則、遺言内容が優先

- ただし、遺留分(法定相続人の最低限の取り分)は侵害できない

【遺言書がない場合】

- 民法の法定相続分に基づき分割協議を行う

遺言書の探し方

- 自宅の金庫、机、仏壇周り

- 銀行の貸金庫

- 信託銀行

- 法務局(自筆証書遺言の保管制度)

✔ ポイント

→ 勝手に開封すると「過料(5万円以下の制裁金)」を受けることも。

発見したら、家庭裁判所に検認の手続きを申し立てる!

財産内容によっては「相続放棄」も検討する

もし、財産より借金の方が多い場合、相続放棄を検討するのが賢明です。

【相続放棄のポイント】

- 家庭裁判所への申述が必要

- 相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きすること

※ 放棄すると、最初から相続人でなかったことになる。

※ ただし、放棄した場合、次順位の相続人に権利義務が移る(兄弟姉妹など)。

ここからがスタートライン!具体的な手続きへ

相続人確定、財産把握、遺言書確認が済んだら、具体的な手続きに入ります。

(1)財産目録の作成

- 全財産と負債をリスト化

- 相続人全員で共有する

(2)遺産分割協議

- 遺言書がない場合、相続人全員で協議して財産分けを決める

- 遺産分割協議書を作成し、署名・押印

(3)各種名義変更

- 不動産の相続登記

- 預金の払い戻し

- 株式の名義変更

- 自動車の名義変更

- 生命保険金の請求

最後に:「相続」で後悔しないために

相続は、「急ぐこと」「正確に進めること」が何より重要です。

特に、相続放棄や税金の申告には期限があるため、後回しにしてしまうと取り返しがつかない事態になることもあります。

そして、

- 「誰が相続人か?」

- 「どんな財産があるか?」

- 「遺言書はあるか?」

- 「放棄すべきか?受け取るべきか?」

これらを一つひとつ丁寧に確認して進めていくことが、トラブルを防ぐ最大の秘訣です。

迷ったら、司法書士・税理士・弁護士などの専門家に相談する勇気も持ちましょう。

✨まとめ

✅ 相続発生後は、まず「相続人」「財産内容」を把握!

✅ 遺言書の有無で進め方が変わる

✅ 財産によっては相続放棄も検討

✅ 期限を意識して早め早めの行動を!

この続きは、次回Blog「相続放棄・限定承認」って何?【リスク回避編】をご覧ください。