「そのスマホ、開けられますか?」──誰もが直面する“デジタル資産”という見えない遺品問題

私たちの暮らしは、どれだけ「パスワード」とともにあるのか──。

スマートフォン、インターネットバンキング、証券口座、仮想通貨、SNS、サブスク、クラウドストレージ。

あらゆる情報・資産がオンライン化された現代において、それらを開く“鍵”は、すべて本人だけが知るIDとパスワードに紐づいています。

そして、その「鍵」が失われたとき、残された人々は、情報にも財産にも「触れることすらできない」という現実に直面します。

目次

データで見る“パスワード社会”

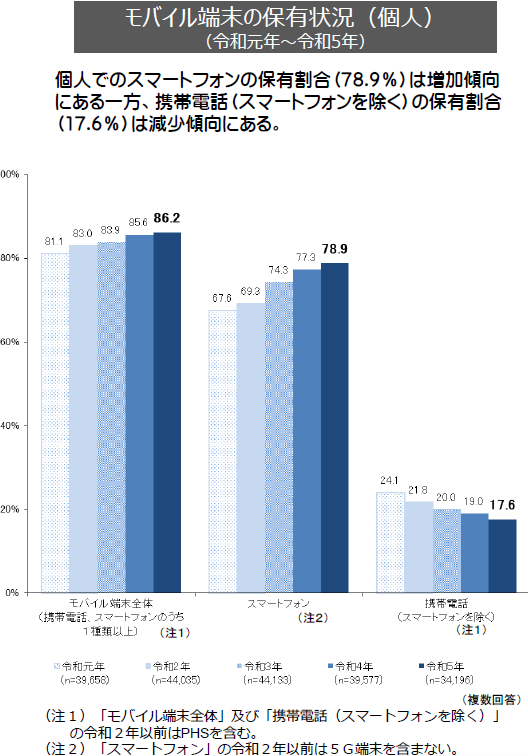

総務省の最新調査によれば、スマホの個人保有率はすでに78.9%。

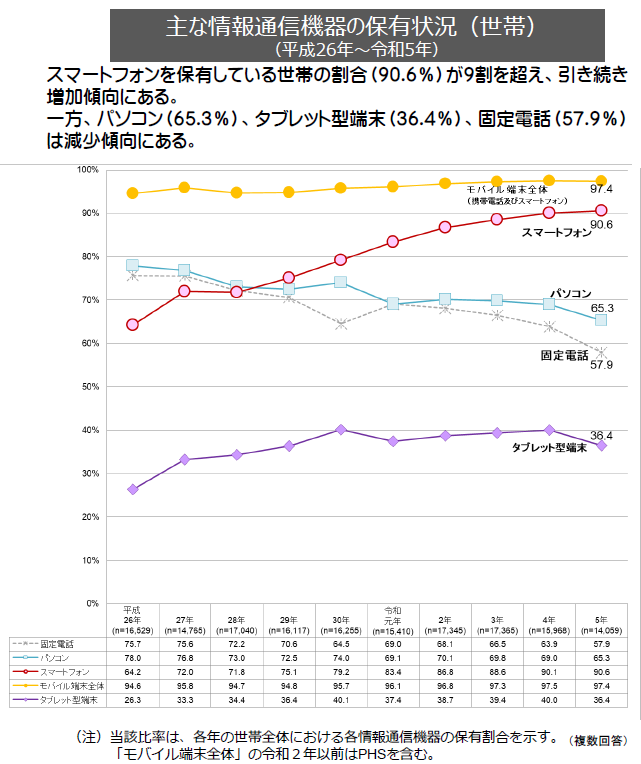

スマホの機能、性能がどんどん進化し、パソコンを持たない世帯も増えてきています。

まさに、スマホで完結する時代、そういっても過言ではありません。

クラウドサービスの利用者も7割を超え、誰もが日常的にデジタル上に「資産」や「記録」を残している時代です。

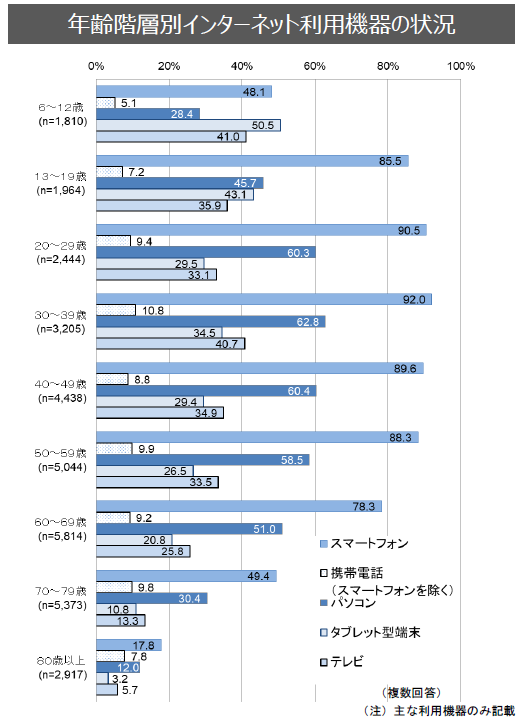

さらに、60代では約8割、70代でも約半数の人がスマホを使っています。

使いこなしているか使いこなしていないかは置いておいたとして、このスマホに入っているデータって写真や動画などの思い出だけではないのです。

そして、インターネット利用時に「個人情報漏えいが不安」と答えた人は実に89.4%。

そのため多くの人が、より強固なパスワード管理や2段階認証を導入しており、“本人すら忘れてしまう”ほど厳重なセキュリティが日常になっています。

では──もしその“本人”が突然いなくなったら?

「誰にも開けられない遺品」──デジタル資産の落とし穴

現代の遺品整理で最も厄介なのが、スマホやPC、ネット口座などに眠るデジタル資産の扱いです。

- 仮想通貨ウォレットに数百万円があると聞いていたが、アクセスできない

- スマホに遺されたLINEやメモ帳の情報を見たいが、パスコードが不明

- ネット証券の存在は知っているが、どの証券会社かも分からない

- 解約したいサブスクのIDが分からない

こうしたトラブルはすでに全国で日常的に起きており、「見えない遺産」「触れられない財産」が、誰にでも起こり得る時代に突入しています

本当の問題は「誰も“自分ごと”として捉えていない」こと

「あの人は几帳面だったから、きっと何かに残してるはず」

「まぁうちは大した資産ないから、特に困らないと思う」

──こうした油断と無関心が、“資産の蒸発”という現象を生み出しています。

- 「本人しか知らない暗号資産ウォレット」→ 残高数百万円が誰にも引き出されないまま消える

- 「サブスク料金の自動引き落とし」→ 亡くなった後も数年にわたって課金され続ける

- 「ネット証券の含み益」→ 相続放棄後に発覚し、誰にも引き継がれない

- 「LINE・メール・写真」→ 思い出も、大切な情報も、一瞬で永遠に閉ざされる

この問題は、金銭的損失の問題ではなく

「見えないまま失われてしまう“人生の記録”」の問題なのです。

今の時代、各人が所有するスマホはその人の人生そのものと言っても過言でないくらいその人の思い出が詰まっています。

家族との思い出、故人が大切にしていたもののすべてを失ってしまっていいものでしょうか?

エンディングノートは万能ではない

「じゃあ、エンディングノートにすべて書いておけばいいじゃないか」

そう思う方もいるかもしれません。確かにそれは一つの解決策です。

しかし、問題はそこにあります。

- 情報の更新性:頻繁に変わるパスワードや2段階認証、端末の仕様変更に対応できるか?

- 保管とセキュリティ:紙に書いたパスワードリストが第三者に見られたり、盗まれたりする危険は?

- 万が一の信頼性:正しい場所に保管されていても、相続人がそれを「見つけられるか」はまた別問題です。

また、エンディングノートに記載していたIDやパスワードが第三者に見られてしまったら?

今日本全国で開催されている終活セミナー、そこで話されている内容は「パスワードはエンディングノートにしっかり書いておきましょう!」です。

ここに私は大きな疑問を感じています。

ID、パスワードが分かってしまえば誰でもアクセスができてしまう。

そこに入っている資産さえも移動することができてしまう。

こんな危険なことはないのです。

つまり、エンディングノートは万能ではありません。

むしろリスクを増幅させる可能性もあるのです。

なぜこの問題は議論されてこなかったのか?

理由は明快です。

今まで「気づかれていなかった」から。

そして「解決方法がなかった」から。

デジタル資産という概念が一般化してきたのはここ数年。

ましてや、スマホやPCの中に資産・記録が「ロックされたまま」になる危険性に気づいている人は、ほとんどいません。

そして、その“鍵を開ける技術”を持った人材は、日本にはまだ圧倒的に少ないのです。

そして、もう一つの問題点。

その技術者を信用していいのかどうなのかという疑念。

前述した通り、ID、パスワードが分かってしまえば誰にでもアクセスができてしまう状態になります。

遺族の前で、その解析手続きを行っていたとしても、そのデータを抜き出せれるのではないか?

データをコピーされてしまうのではないか?

そんな疑念を払拭できません。

その信頼感を持った技術者がいない、ここが最大のネックになっているのです。

📉誰にも相談できない。どこに頼めばいいのかも分からない

いざスマホやPCの中身をどう扱うか、家族が悩み始めたとき…

- 「弁護士?司法書士?それとも警察?」

- 「そもそもパスコードを解除するって、違法じゃないの?」

- 「クラウドのデータって誰のもの?」

──誰に聞いても答えが曖昧で、誰も明確な指針を持っていません。

だからこそ、多くの遺族は「もう触れないままでいいか…」と蓋をしてしまう。

その結果、大切な資産も、記録も、想いも、すべてが“沈黙のまま”葬られていく。

この問題が議論され始めてから数年が経ちます。

でも、解消できる解決策はまだ講じられていません。

🧩しかも、この問題は“誰か”ではなく、あなた自身に起こる

この問題を、「家族の話」や「遺族側の話」として読んでいませんか?

でも考えてほしいのです。

このブログを読んでいる“あなた”が、突然病気や事故で亡くなったとしたら?

- 家族はあなたのスマホを開けられるでしょうか?

- 仮想通貨、ネット証券、PayPay残高、楽天ポイント… 何がどこにあるか伝えていますか?

- 遺された子どもは、思い出の写真やメモを見られるでしょうか?

これを準備できていないのは、今この瞬間のあなたかもしれないのです。

🧠“わかっていない”のに、“わかった気になっている”怖さ

「デジタル遺品」や「エンディングノート」は、聞いたことがある人が増えました。

でも、その本当の中身とリスクを“正しく”理解している人は、実はごくわずかです。

- 紙のエンディングノートは最新版でないと意味がない

- パスワードを書いたノートを金庫に入れても、それが見つけられなければ意味がない

- クラウド上の資産は、相続財産として確実に認定されるとは限らない

つまり今、多くの人が「やったつもり」「備えている気になっている」状態。

でも、いざというとき、一切開かない・届かない・取り出せない現実があるのです。

🔁この問題は「誰かが解決する」のではない。

“社会全体”で見つめ直す時が来た。

これは、個人が自己責任でなんとかする問題ではありません。

- 法律家

- 技術者

- セキュリティの専門家

- そして、「家族」や「地域」

それぞれの分野で知識や技術を持つ人たちが連携しなければ、

この問題は、これからどんどん複雑に、危険に、そして深刻になります。

私たちは、まだ答えを持っていません

このブログを書いている私たち自身も、この問題の「解決策」はまだ確立できていません。

今、弁護士、司法書士、セキュリティエンジニア、ITパートナーと共に、「誰にも見えなかった資産を、正しく引き継ぐ仕組み」を模索しています。

でも、確実に言えるのは──

これは、近い将来、誰にとっても“自分ごと”になる問題です。

📣あなたの経験・疑問・声が、未来の仕組みになる

私たちは、この問題をより多くの人に知ってもらい、議論してもらいたいと願っています。

- ご家族のスマホやPCをどう扱うべきか悩んだ経験のある方

- ご自身の資産を安全に家族へ引き継ぎたいと考えている方

- 法律・技術・情報整理の観点から、このテーマに関心のある方

そんな皆さんと、まずは「この問題の全体像」を共有することから始めたいと思っています。

📣あなたの声を聞かせてください。

今後このブログでは、事例紹介・解決手段の研究・チーム構築の進捗も発信していきます。

共感いただける方、専門知識をお持ちの方、ぜひご連絡・コメントをお待ちしています。